「確認する」と表現する英単語は数種類あります。

今回はこの微妙な意味の差についてしっかり整理しておきます。

項目番号2の責任者であるスペンサーが、彼らの維持費を抑える為、と確認しました。

作文例

Spencer, who is in charge of item #2, confirmed it was to keep their maintenance costs down.

わたしの作文

Spencer, who is (E)the charge of item No.2, (F)checked that it’s to save their running cost.

添削結果

Spencer, who is (E)in charge of item No.2, (F)confirmed that it’s to save their running cost.

<解説>

(F)confirmed

checkにすると「~かどうか見てみる、点検する」という感じになり、confirmは「ある状態,正しい状態になっているか確認する」となります。「checkしてconfirmする」という違いになります。

(E)の「in」の脱落は、修正ボタンを押したつもりが、提出ボタンを押してしまいました。

checkとconfirmの違いは抑えているつもりでしたが、指摘されてしまいましたね・・・。

わたしの「確認する」という語彙の使い分け認識は、

check ・・・ノーマルのcheck、軽めのニュアンス

confirm・・・最終確認、いいですね?のCheck

verify・・・真実であるかの確認

validate・・・妥当性の検証

ascertain・・・より確かなものにするための確認

です。

今回の問題では、最終確認のニュアンスに受け止めなかったので、「Check」にした気がします。

ではでは!

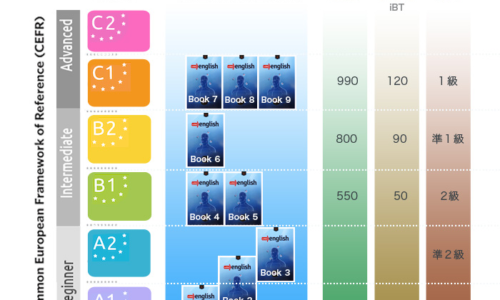

こちらがわたしの鍛錬サイトです。

英作文のフルーツフルイングリッシュ

Review記事は、英作文添削サイト「Fruitful English(FE:フルーツフルイングリッシュ)」のいいところ、悪いところをまとめてみました!を参考にしてください。

英語を話す力も鍛えたい!そんな方は・・・

Engish Bell(イングリッシュベル)のDMEでスピーキング能力を覚醒させる試みを開始しています!のReviewを参考に。